私達が「スピーカー」と呼んでいるもの

エンクロージャ、平たく言えばスピーカー「ボックス」。

私達が普段「スピーカー」と呼んでいるものは、スピーカー「ユニット」が「箱(ボックス/エンクロージャ)」に収まっているもののまとまり。

鳴らしたいものをつなぐだけで音が出る種のスピーカーは、「アクティブ」スピーカー・・・「アクティブ」とは、「箱の中でユニットとアンプがつながっている」のイメージ。

「アクティブスピーカー」には、音量ボタンがすでに本体についていたりするけど、実は音量ボタンは箱の中のアンプとつながっている。

https://note.com/marukoh/n/n8dd56639dc2b

対して、自作スピーカー界隈では、「パッシブ」スピーカーのほうが取り上げられる頻度が高めな印象。

「パッシブ」とは、鳴らしたいものとスピーカーを直接つながず、「パワーアンプ」を介することを”間接的”な接続と呼んでいるイメージ。

パッシブスピーカーにつなぐ、パワーアンプの背面。

機器を別々につなぐ必要はあるし、ある意味かさばるけれど、壊れた時には壊れた部品/機器だけを交換すればいいところが、私が今パッシブスピーカーを推している理由。

自由な色・デザインを取るか?タイパを取るか??

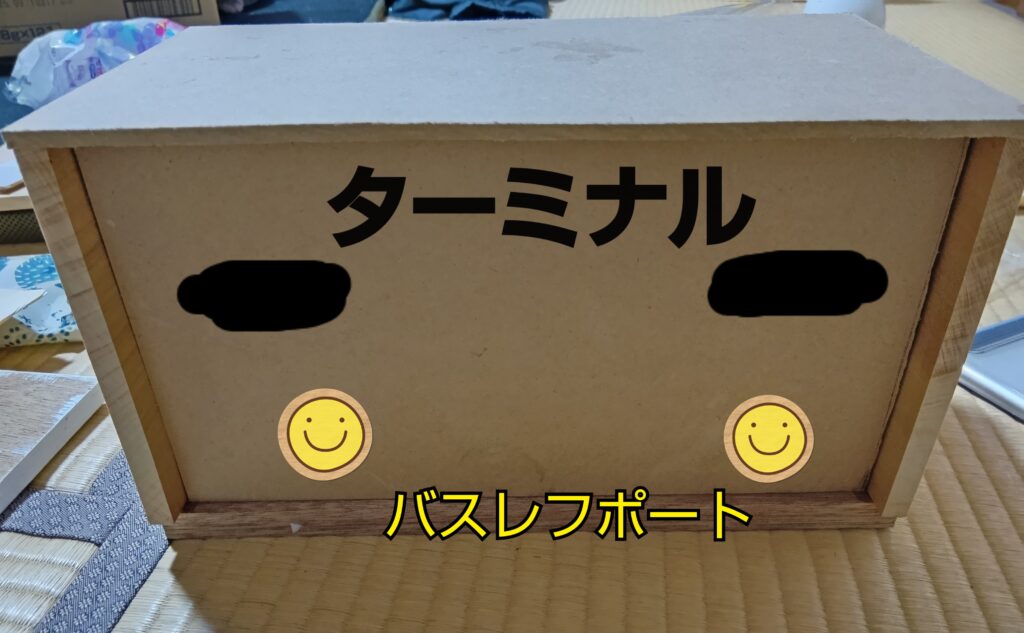

「かんすぴ」で使われるエンクロージャは、背面ターミナル(パワーアンプとの接点)と内部配線(背面ターミナルとユニットをつなぐ線)が取り付け済みになっている。

そのため、「狭義のスピーカー自作」の9割を占めるといってよいエンクロージャ作りの諸々の工程をスキップして、ユニットを内部ケーブルにつないでネジ留めするだけでパッシブスピーカーを完成させることができる。

要は「タイパ」がエグイのだ!

エンクロージャ作りから自作した今回は、「完成済みエンクロージャを購入→開封」の工程にたどり着くまでに、1週間以上を費やした。

板にボールペンでいろいろ書き込んだ痕跡を消すために、塗装必須。

(設計図の図面引きを端折ったのも敗因だけど、図面引いたとしても、私のホールソーや各種ノコギリ引きスキル的に無理だった可能性もある)

前面と側面の板をボンドで貼り合わせて、背面版の位置合わせをしたところ。

背面版が上手く収まったのを確認して、前面にユニット取付穴を開けるのだが、これがまた魔境作業!

木工作業の設備がないがために、より強力なドリルとより直径がデカいホールソーを以てしても、厚さ10mmを超える板に穴を開けようとすると、一発で穴を開けられない。

ホールソーは、「穴開け位置の溝をつける」で精いっぱい。

ホールソーの中心穴から「溝」へ向かってくり抜きノコ/引き回しノコで穴を開けたこともある。※夜中の作業でホールソーを使うとうるさい時にくり抜き系ノコを使った

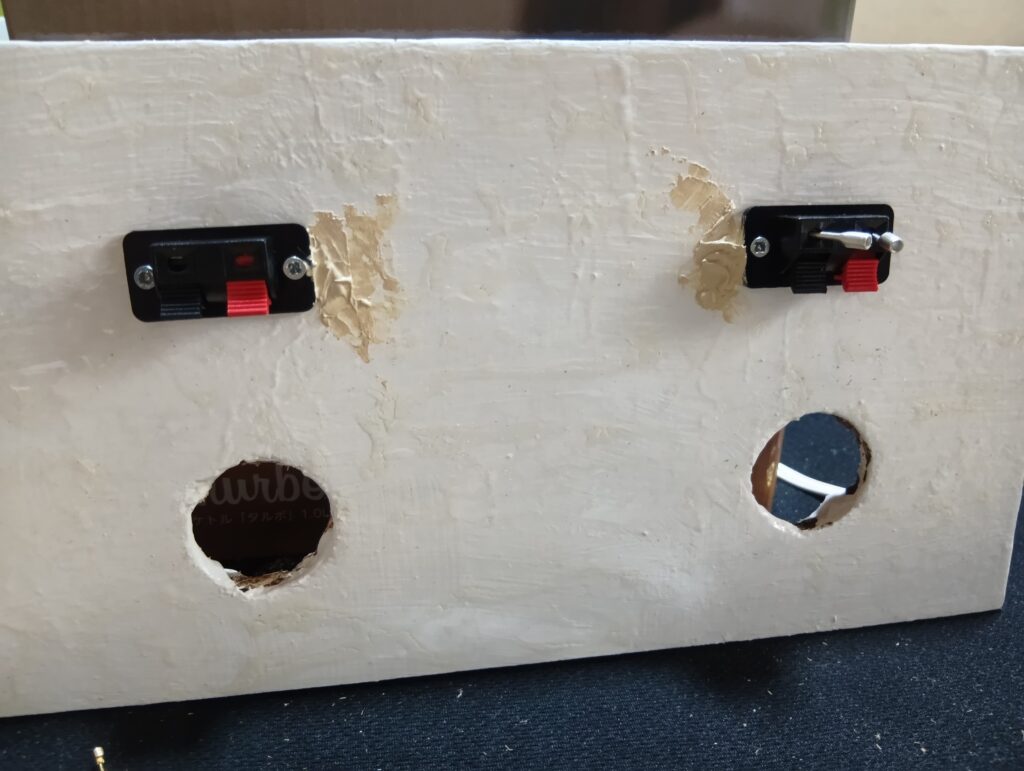

切り口が悲しくなるほど汚かったので、木工パテでならした。

バミリ線跡やらパテ埋め後を隠す意味でも、がっつり塗装。

今回は何を思ったか、「白いスピーカー」にツボった。

塗料は、「ターナー ミルクペイント」のスノーホワイトを使用。

なぜか、白のペンキはターナーを使いたい気分だった。

塗ってるだけで、わけもなく幸せな気分になった。

背面も、しっかり塗るよ。

3度塗りくらいしたかな?

ターナーの小瓶、丸々1瓶使い切った。

そして、背面ターミナルに、内部配線用のケーブル(柔らかさ最優先)をつける。

廉価な背面ターミナル(10個入500円未満)を買ったので、スピーカーの付け方は、裸線または棒端子(Iラグ/ピンプラグ)に絞られる。

ピンプラグは、Lepyのアンプだった頃に使ったことがあるけれど、実はLepyのアンプのバネ式ターミナルとスピーカー背面のそれでは、合う太さが微妙に違う(スピーカー背面ターミナルのほうが細いピンが必要)。

画像は、「ニチフの棒端子 TC 1.25-11S」が合うかどうかチェックしているところ。

そしてまた、「内部配線」を整えるのが、板に穴を開けるのとは別の種の魔境!

ハンダ付けしてしまえば効率がいいのかもしれないけど、ハンダ付けを失敗すると、最悪音が鳴らない恐れ(電流やら各種シグナルの流れが悪くなる)なので、チキンな私はファストン端子を使うことにした。

これがまためんどくさい!

オス・メスの違い×サイズ(S, M, L)の違いで、全部で6種類ある。

スピーカー背面ターミナルの内側には、+極側とー極側に「Sサイズオス」がついている。

スピーカーユニットの付け根には、個体差はあるけど、+極側に「Lサイズオス」、-極側に「Sサイズオス」がついている。

—ということは、内部ケーブルの終端の付け方はこうだ。

- 背面ターミナルとつながる側は、「Sサイズメス」×2

- スピーカーユニットとつながる側は、+極側に「Lサイズメス」-極側に「Sサイズメス」

しかも、カシメの仕方が意地悪く難しい・・・

無事カシメを成功させて、背面ターミナルと内部配線を付け終えた背面板をはめてやっとこ、「かんすぴ」での組み立て工程の1 に至れるのだ。

組み立ててる過程で心を無にできたんで後悔はしてないけど、私の睡眠時間やらユニット穴開け、ファストン端子との格闘の諸々の魔境を11400 円(片側5720円、Fostex P-800E使用時)で回避できるのだと考えると、

「かんすぴ」シリーズ考えたFostexさん、素晴らしい~

ユニット取り付け、アンプへの接続と、音出しは、またの機会に。(第7回として書きます)

コメントを残す